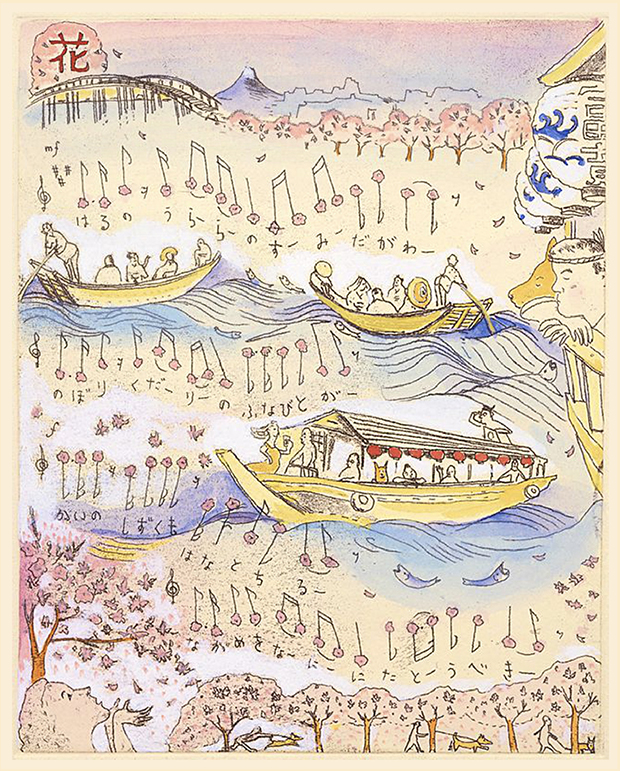

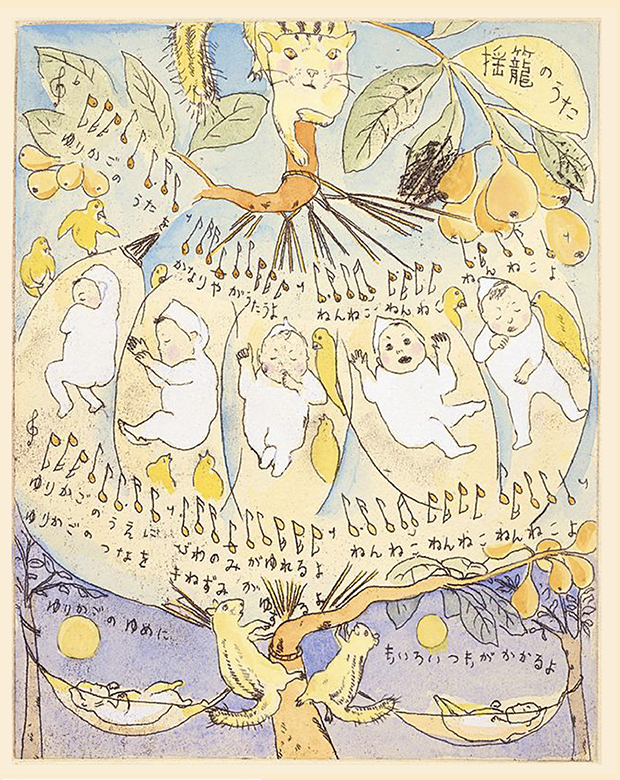

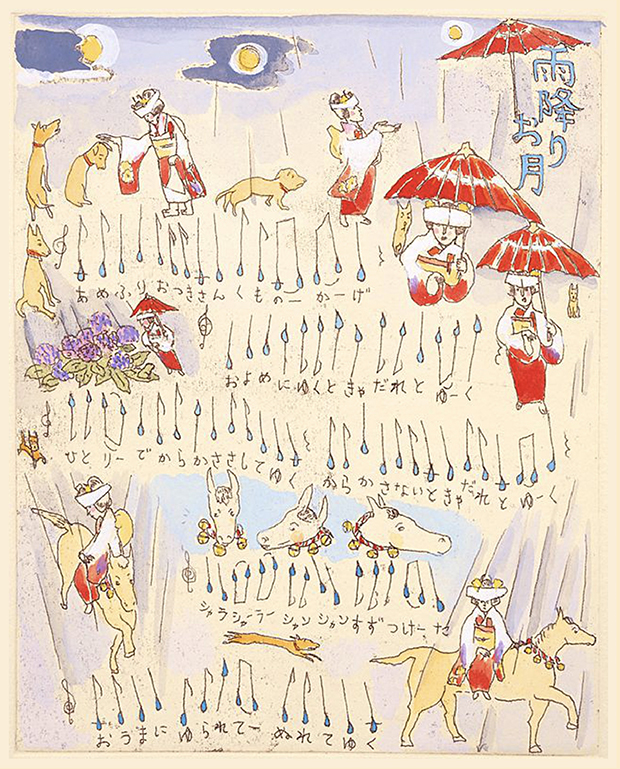

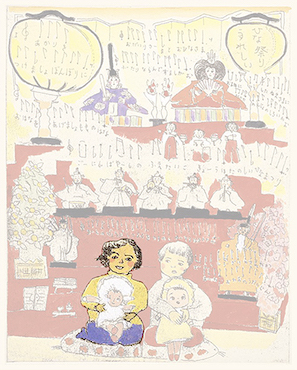

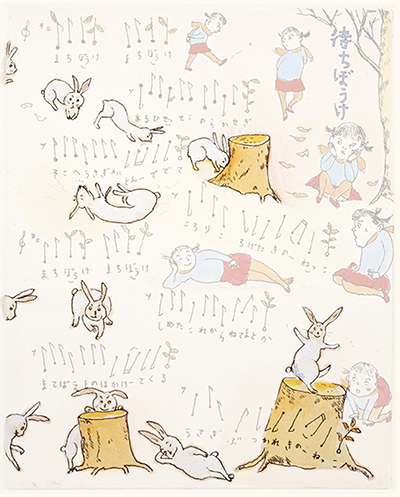

TITLE:【Others】2005年出版『あのひとが来て』

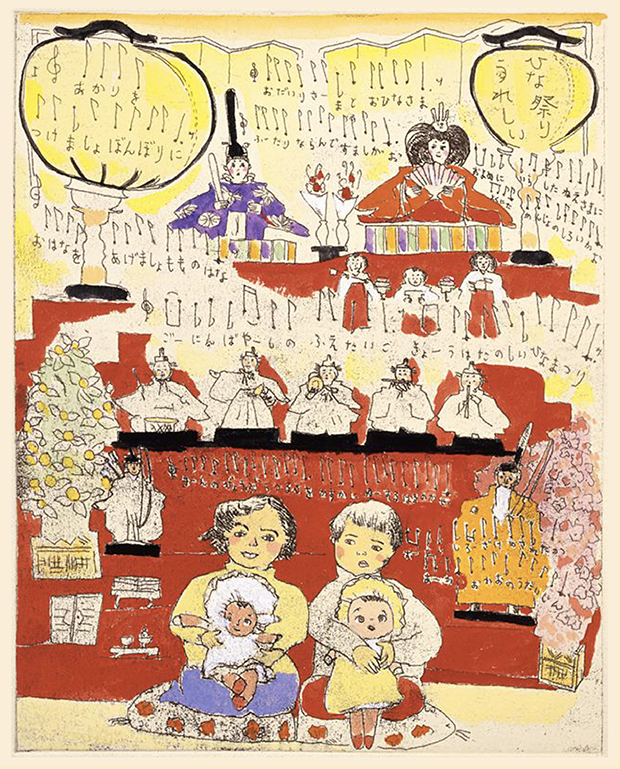

『あのひとが来て』

絵:山本容子

曲:谷川賢作

詩:谷川俊太郎

株式会社マガジンハウス 2005年9月30日刊行

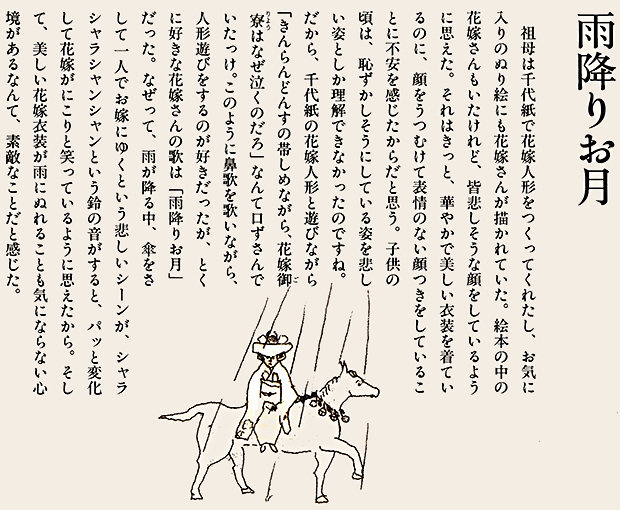

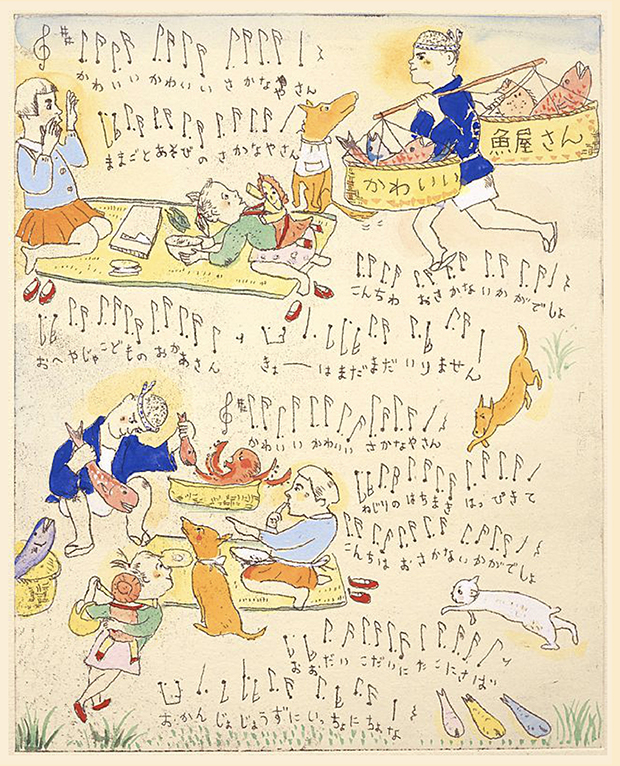

2005年、谷川俊太郎さんの詩と谷川賢作さんの音楽、そして山本容子の絵で、一冊の本が誕生しました。CD付で。

書籍は絶版となっていますので、版画作品をSHOPにアップいたしました。

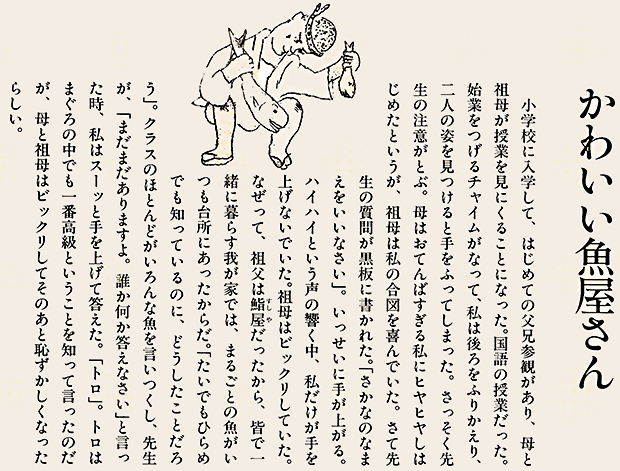

『あのひとが来て』より、あとがき

400.jpg)

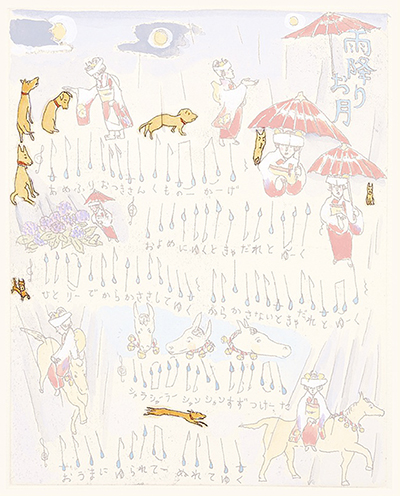

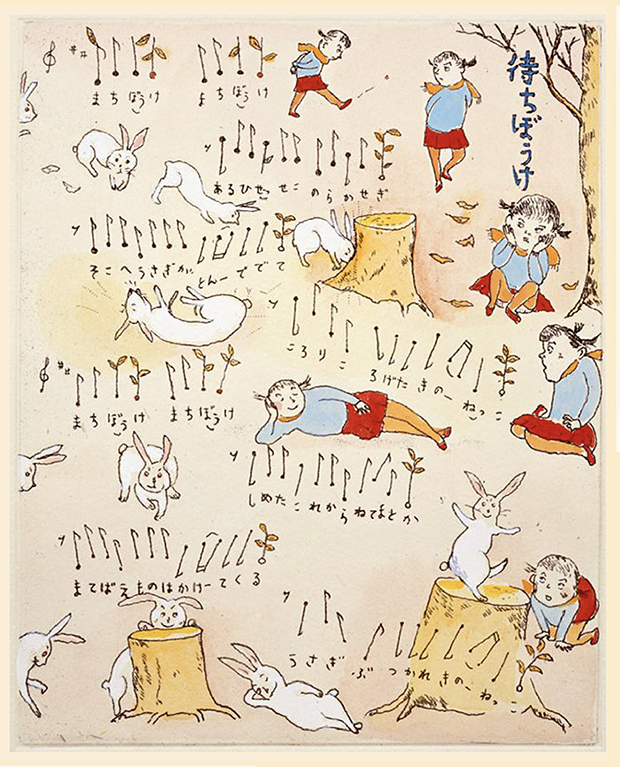

『あのひとが来て』

絵:山本容子

曲:谷川賢作

詩:谷川俊太郎

株式会社マガジンハウス 2005年9月30日刊行

2005年、谷川俊太郎さんの詩と谷川賢作さんの音楽、そして山本容子の絵で、一冊の本が誕生しました。CD付で。

書籍は絶版となっていますので、版画作品をSHOPにアップいたしました。

『あのひとが来て』より、あとがき

2012年4月から読売新聞夕刊の隔週火曜日に、現代の人間関係のありようや世相を考えるエッセーを集めた「たしなみ」のコーナーの挿画を制作しています。

2020年9月からの作者は星野博美さん(作家・写真家)、恩田侑布子さん(俳人)のお二人です。9年目に入った連載を引き続きお楽しみください。

©Yoko Yamamoto

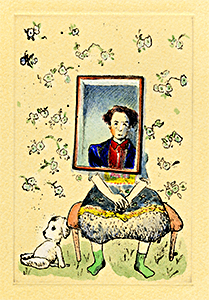

読売新聞夕刊「たしなみ」挿画、2021年3月31日のテーマは「お墓参りのマナー」星野博美さんです。

2012年4月から読売新聞夕刊の隔週火曜日に、現代の人間関係のありようや世相を考えるエッセーを集めた「たしなみ」のコーナーの挿画を制作しています。

2020年9月からの作者は星野博美さん(作家・写真家)、恩田侑布子さん(俳人)のお二人です。9年目に入った連載を引き続きお楽しみください。

©Yoko Yamamoto

読売新聞夕刊「たしなみ」挿画、2021年3月10日のテーマは「美に触れ、祈るマナー」恩田侑布子さんです。

2012年4月から読売新聞夕刊の隔週火曜日に、現代の人間関係のありようや世相を考えるエッセーを集めた「たしなみ」のコーナーの挿画を制作しています。

2020年9月からの作者は星野博美さん(作家・写真家)、恩田侑布子さん(俳人)のお二人です。9年目に入った連載を引き続きお楽しみください。

©Yoko Yamamoto

読売新聞夕刊「たしなみ」挿画、2021年2月24日のテーマは「オンライン会議のマナー」星野博美さんです。