CAFE DE LUCAS

ルナ+ルナ

先史時代の洞窟にはじまり、絵はさまざまなところに描かれてきた。建物の壁や天井などの固定された場所、建具・祭壇・家具調度、壁に掛ける板やカンヴァスといった移動可能なもの、さらには、携帯が可能な巻物や写本。描かれる支持体の変化にともなって、画面の大きさも変化する。いちばん大きな絵が巨大壁画ならば、肉眼で見られるいちばん小さな絵はヨーロッパのミニアチュールだろう。

初めてミニアチュールの世界にふれるきっかけとなった作品は、エリザベス朝のイングランドの画家ニコラス・ヒリアードNicholas Hilliard(1547‐1619)が1590年前後に描いた「薔薇の茂みの若者Young Man among Roses」(13.5×7.3cm)だった(*1)。細長い楕円形の画面いっぱいに、白い野バラの茂みのなかに立つ木の幹に軽く右肩をもたせかけた長身の青年が描かれている。大きな白い襞襟(いわゆるエリザベス・カラー)がうっすらと口髭の生えた色白の細面を取り巻き、白いタイツ姿で、左肩には優雅に黒いマントをかけている。エリザベス朝の貴族のスタイルだ。右手を左胸に当て、茶褐色の瞳は一点を見つめていて、何かを訴えかけているようだが、右脚を浅く左脚の前で交差させるという少々気取ったポーズからすると、彼のメランコリーは恋ゆえのものなのか。

このミニアチュール作品との出会いをもたらしたのはシェイクスピアWilliam Shakespeare(1564‐1616)の『ソネット集The Sonnets』(1609年刊)だった。1992年の奇しくも〈シェイクスピア・デー〉、誕生日にして命日とされる4月23日に、シェイクスピアの全戯曲を翻訳した小田島雄志氏にお目にかかる機会を得た。雑誌『銀座百点』の鼎談ページに招かれ、そのホスト役が小田島氏と村松友視氏(*2)だったのだ。実は、そこから溯ること13年前、トルーマン・カポーティの小説世界を絵にした個展の折に、画廊主からシェイクスピアの『ソネット集』の原書を手渡され、「いつかはこれをテーマにしては」と言われていた。不意に本棚の隅にしまったオレンジ色の表紙のペーパーバックのことが蘇り、その夜、村松氏を証人として、小田島氏が訳すソネット154編についてこちらは154点の銅版画を制作し、2年後のシェイクスピア・デーに刊行するとの話がまとまったのである。

とはいえ、その世界を描くには、訳された14行詩を読むだけではむずかしかった。一人称で美貌の青年貴族に愛を捧げ、欲望、歓喜、苦悩、絶望といった感情を生々しく吐露する詩人は、シェイクスピア自身だとされている。第127番からは〈ダーク・レディ〉と呼ばれる謎の女も登場して三角関係となり、詩人の葛藤はさらに深まるのだが、男が男に対して抱く愛情というものがやはりわがこととしては感じられない。描く以上はテーマを自分のものにする必要があるというのに。

0

0

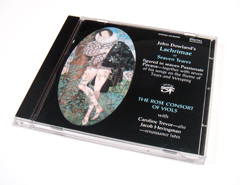

*1 ジョン・ダウランドのCDジャケットを飾る「薔薇の茂みの若者」。

John Dowland's Lachrimae or Seaven Teares, The Rose Consort of Viols, CD-SAR 55, Amon Ra, 1992

*2 村松友視氏の「視」は、正しくは示偏に見。

- I LUCAS MUSEUMについて I

- サイトポリシー I

- プライバシーポリシー I

- サイトマップ I

- お問い合わせ I